Gabriel Orozco | La Mirada Indómita en el MoMA

La retrospectiva de Gabriel Orozco en el Museum of Modern Art de Nueva York −la primera otorgada a un mexicano desde cuando Diego Rivera la tuviera en los años dorados de la apertura hacia el arte latinoamericano− propicia el encuentro con la mirada ávida e indómita de “consumidor de cualquier cosa a la mano”, en sus propias palabras.

En el show de su debut en Nueva York –con la galería Marian Goodman en 1994− los espectadores se enfrentaron a cuatro tapas de yogurt colocadas en el cubo blanco del espacio. Las únicas marcas de su intervención sobre los objetos eran el registro del tiempo a través de fechas con minutos y segundos, que de un modo tácito remitían a la conciencia de un instante vital preciso; y la altura de su colocación, relacionada con la de sus propios ojos. El riesgo de esa obra –ubicada en la primera sala de la exhibición en el sexto piso− se repitió con Empty Shoe Box en la Bienal de Venecia de 2003. La pieza reproducía, a través del acto de selección de ese objeto vacío −con sus cuatro paredes rectangulares de cartón− el mismo pasadizo de la Bienal asignado a su intervención. Funcionaba como una caja dentro de la caja, espejo de su propia conciencia de estar ahí en posesión temporal de ese espacio vacío y contenedor de esa experiencia artística.

En la retrospectiva del MoMA la más fuerte ruptura de expectativa provino de la instalación del papel de colgadura que cubrió el umbral de la entrada a la exhibición y que sirvió de portada al catálogo. Esta obra nunca antes exhibida, y no fácilmente identificable con el cuerpo de sus obras –de por sí resistente a las clasificaciones− fue tomada de un cuaderno de notas de Orozco. Durante un viaje al oriente fabricó ese collage con imágenes tomadas de la National Geographic: el paraje donde transita un camión azul en una carretera bordeada por palmeras verdes y el horizonte hostil del cielo durante la erupción del volcán Pinatubo en 1991 en Filipinas, donde murieron millares de personas, y en medio del cual pegó el rostro de una niña del Himalaya inflando una bomba de chicle.

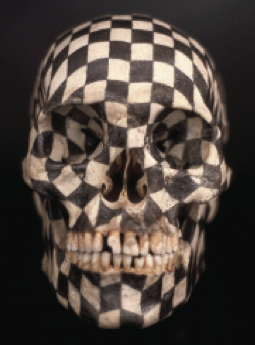

En el rastro de ese “diario de viaje” que es a su vez un desplazamiento mental y que traspone lo privado a lo público al ser ampliado e instalado en la pared, está cifrada la presencia del artista –ubicua y transparente− y la mirada que excava de modo lúdico lo inadvertido en lo cotidiano, la abundante maravilla de lo más simple, la inagotable reserva que hay en todo lo existente. Una mirada que a la vez advierte la precariedad de las estructuras que sostienen no sólo la visión de la realidad, sino la vida misma. No es azar que alguna vez haya identificado a sus esculturas (en esa dúctil frontera que hay entre éstas y sus fotografías) con el juego de palabras “skullpture”.

Los esqueletos y la calavera, elementos de algunas de sus más icónicas obras, como el enorme móvil con los huesos de la ballena gris pintados con grafito que se toma todo el atrio del museo, o como su famosa pieza Black Kites, donde pintó una suerte de tablero de ajedrez sobre el huesudo rostro de la “calaca”, están relacionados con el acto de desenterrar lo subterráneo, la estructura interna de la realidad sujeta a lo cambiante, y con la consciencia asombrada de lo efímero.

Entre el estallido de una bomba de chicle y una erupción volcánica hay una contigüidad inadvertida para la mirada desapegada o entrenada a ver de otro modo. Entre la especie de corazón (o de diana de un tiro al blanco) formado por círculos concéntricos dibujados con grafito en un punto central del móvil del esqueleto que desenterró del santuario a donde la ballena fue a morir; la huella de sus dedos formando un corazón de arcilla a la altura de su propio esternón (en una continuidad con sus clavículas y costillas) de la pieza My hands Are My Heart; y la pieza Fear not, donde el rastro de su mano sobre papel se funde con trazos que remiten a las arterias del corazón; hay una poderosa conexión que la retrospectiva potencializa.

En efecto, la curaduría de Ann Temkin, profunda conocedora de Orozco, tiene la virtud de establecer vectores de mirada que revelan sus estrategias esenciales: la omnipresente referencia al propio cuerpo, por ejemplo, y su modo único de trasportarlo a los objetos relativos a un contexto. Una línea invisible conecta Elevator, (ese ascensor desechado en Nueva York que modificó adecuándolo a su estatura) dispuesto en el pasillo exterior, con la serie Until You Find Another Yellow Schwalbe. Cada fotografía marca el encuentro entre esa moto que él usaba en Berlín, y otra idéntica. Los sujetos están ausentes, pero el juego del encuentro entre él y los demás conductores de este vehículo típico de la antigua Alemania del Este, que para mediados de los noventa era ya escaso, remite tanto a una estrategia lúdica de reconocimiento de la ciudad, como a la reflexión entre identidad y alteridad en la cambiante historia.

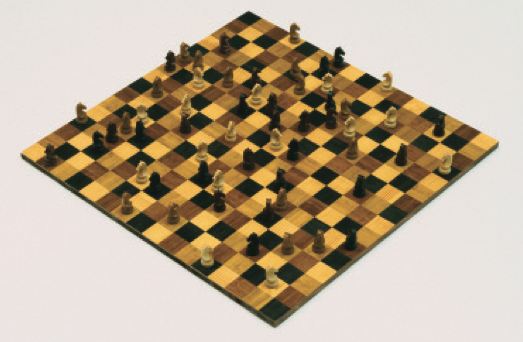

Los desplazamientos del cuerpo y la mirada y el territorio están estrechamente conectados. La inmensa bola de plastilina que rodó por las calles de Ciudad de México y que se impregnó de los residuos de la urbe, tenía el peso de su cuerpo. Esta pieza se emplazó cerca de Eyes Under Elephant Foot. Los ojos de vidrio incrustados en el tronco hallado en un viaje por México, muestran la metamorfosis de la materia de la realidad en sus manos y las subversiones de sus clasificaciones. Orozco nos recuerda que medios de transporte son “dos zapatos, semillas, frutas o naves” y, como ha declarado, hace de cada obra un “Koan”, un truco zen: un modo de romper los hábitos mentales. Otro vector clave de la retrospectiva son los círculos omnipresentes. Responden a su indagación en el comportamiento de los cuerpos; a la fascinación del movimiento que comparte con Marcel Duchamp –de quien se desprende la creación de una dimensión escultórica en la pintura, a través de la rotación de los círculos de colores sujetos a los movimientos del caballo, la única figura que salta hacia arriba en el tablero de ajedrez−; y, como Temkin ha notado, también responden a la “O” que se repite tres veces en su apellido. Señal de sus equilibrios sobre el vacío. Estando solo en su apartamento de Nueva York, este “productor de lo que ya existe” se apropió del cuerpo entero de la metrópoli pegando las páginas del directorio telefónico sobre un inmenso rollo de papel japonés de tal modo que los números con los nombres borrados asemejan de lejos caracteres. Colectividad, anonimato, trasposiciones culturales se cifran en ese desplazamiento. Pero igual, en la pieza María, María, borró de una de estas páginas los apellidos para preservar el nombre de una mujer amada de tal modo que la ciudad entera es sólo ella. El recorrido de la retrospectiva rescata –incluyendo los objetos encontrados con o sin modificaciones de Working Tables 2000- 2005− el modo en que cada gesto de Gabriel Orozco rasga la delgada tela que separa arte y vida o el velo de la mirada habituada a percibir con la gastada memoria de la costumbre.