El silencio de la voz

Exhumación, memoria y fragmento

Desaparecidos, de Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) con comisaría de Sandra Balsells y proyecto original de Rafael Doctor Roncero, se exhibe simultáneamente en el CCCB de Barcelona, el MUSAC de León y la Casa Encendida en Madrid. La exhibición se convierte por fuerza mayor de sus circunstancias en un hecho social de sobradas resonancias culturales y de clarísimas implicaciones –devastadoras siempre− para la dramaturgia sobre la que se organizan los discursos dominantes y los verticalismos dictatoriales del terrorismo moderno.

Cierto es que por vez primera se exhibe la obra (o el documento gráfico, llamémosle así por ahora) de un “fotoperiodista” en tres de los espacios más importantes del circuito institucional del arte contemporáneo en España, lo que supone una operatoria a gran escala y un esfuerzo titánico impensable por parte de todos sus agentes y coordinadores. Cierto es también que se trata de un rotundo documento o alegato de restitución frente a la desidia exultante del hombre (del ser cultural) trascendido en su animal humanidad y que, por tanto, implica un ejercicio de honestidad y de justicia, de dignidad y de decoro. Un ejercicio que puede ser leído tan sólo en términos artísticos, periodísticos o literarios, da igual tal reduccionismo fronterizo, en la medida en que es siempre, y antes que nada, un ejercicio político demostrable, una toma de posición.

No obstante, creo que con independencia de todo ello, esta exposición goza de una gran virtud: la de convertirse en el testimonio de una época, de un momento de la cultura, donde la violencia expandida resulta estandarte del tiempo presente y pone a prueba –ella misma − los propios mecanismos retóricos e ideológicos que la impulsan y que la niegan.

Gervasio Sánchez anuncia tres grandes advertencias en su propuesta expositiva. Primero, señala el peligro y las consecuencias de la amnesia para el sistema de la cultura cuando la primera es usada como paliativo o profilaxis ante la elocuencia incuestionable de la verdad. Segundo, muestra que no existen “daños colaterales” sino “daños enteramente reales”, punzantes, hirientes, demoledores a la dignidad e integridad del ser (el humano y el cultural) frente a la que los políticos de turno ejercen maniobras, muchas de ellas de disuasión y de escamoteo, terriblemente escandalosas. Tercero, reafirma que en el presente, la historia y la cultura, en tanto escrituras ficcionalizadas ambas, no pueden vacilar, permitirse a sí mismas el devaneo o la jerarquización del pasado en función de un principio selectivo, toda vez que es la memoria, y sólo ella (en su totalidad más laxa), la que permite dar orden y coherencia al texto del futuro.

Ni por asomo, la tortura y sus consecuencias en los órdenes de la psicología del sujeto y en los paisajes del cuerpo de sus víctimas, se puede homologar a la crueldad de la desaparición en tanto instante recurrente de un gesto terrorista que niega, anula, olvida, sepulta. El torturado tiene – al cabo − la posibilidad de la resurrección frente a sus verdugos, de su emancipación posterior del dolor; el desaparecido – en cambio − vive en el silencio de la voz, deambula en los entresijos del vacío, en el umbral de la nada, en la sordera más ciega y escalofriante de una ausencia latente que no permite siquiera el esbozo de la silueta.

Torturar es dañar, es maltratar, es vejar, es re-escribir el cuerpo y la dignidad del sujeto en otras dimensiones que jamás podrán olvidar las huellas del dolor experimentado, claro está. Pero, contrario a esto, hacer desaparecer es anular, es pretextar el olvido como principio y fin de la vida, es alimentar la huída, desdibujar la huella, menospreciar y burlar la existencia misma. Hacer desaparecer supone la puesta en práctica de un sofisticado juego (sórdido y mordaz) de enajenación. Tortura y desaparición abren un amplísimo repertorio de mecanismos violentos que han de ser proferidos, con radicalidad extrema, por los discursos culturales y políticos del tipo que sean.

Por eso, de lo que se trata es de reclamar muy otras abstracciones y muy otros mapas de pensamiento que garanticen una posición digna frente a estos problemas. ¿No sería prudente indagar sobre el proceso contrario en el cual la pertinencia y honestidad del discurso no negocian su legitimación a costa de su responsabilidad social? Es decir: observar los mecanismos que se desplazan y se presentan cuando la mirada del artista que mira al otro o no sólo al otro o no únicamente al otro, consigue revertir el paradigma hegemonía-subalternidad. ¿Acaso el otro ha de contentarse siempre con la mirada que se cierne sobre él? ¿O él mismo no es capaz, con la intensa travesía de sus empeños y ambiciones culturales, de reformular esa mirada y hacer mella en el que mira y observa desde fuera?

Gervasio se permite a sí mismo la respuesta y la duda ante tantos y tan vitales acertijos en virtud de la mesura que ha de ser método y rasero epistemológico de todo trabajo que mira hacia fuera, hacia los horizontes del dolor cultural de los otros. Pocos fotógrafos en España (a los hechos me remito), han sabido ocupar con tal nivel de agudeza y esencialidad, el sentimiento de dolor de toda una familia humana extendida por contextos muy diferentes y distantes entre sí[2], pero cercana en la experiencia que les embarga: la pérdida, la desazón, el dibujo de la ausencia. Gervasio Sánchez ha sido capaz, en un terreno tan peligroso y propenso a la seducción exotista, de fundar desde la imagen fotográfica el cosmos- logo que diagnostican los más intricados mecanismos del dolor que resulta de la desaparición forzada, impuesta. Estas instantáneas se convierten en una especie de tatuajes en el cuerpo escritural de la memoria que duele y llora. “Los proyectos fotográficos realizados en contacto con el sufrimiento – afirma el artista − son siempre muy difíciles de gestar. Creo que sólo sintiendo el dolor de las víctimas es posible trasmitirlo con decencia”[3].

Puede que para muchos no siempre la indagación en las fuentes del dolor ajeno sea digna de la menor reverencia o estimación en términos estéticos o de consumación simbólica. De ahí que no pocos ofrezcan la espalda a la pujanza de realidades alienantes para solventar sus propias miserias en las afluencias liberadoras y propiciatorias de lo light, del tic de lo no responsable.

Por suerte existen artistas como Gervasio Sánchez que encauzan entonces la cadena sémica obra-subjetividad-dolor, como catalizador de una idea que sobrepasa el límite de lo específico que resulta siempre empobrecedor(a) y mórbido, y que en cambio se condensa en la expansión de la obra de arte hacia territorios más loables y humanos. Todas estas fotografías, tomadas entre 1998 y 2010 en países como Chile, Argentina, Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, Iraq, Camboya, Bosnia-Herzegovina y España, permiten escribir la historia desde otra posición y ubicación de las fuentes menos cínicas y complacientes.

En el epílogo de este esfuerzo de representación, el artista nos dice: “Veo tanto dolor que llego a una triste conclusión: mi trabajo apenas describe una parte íntima del drama de los desaparecidos. Es poco menos que una lágrima en un gran río de silencio, desesperación y dignidad.” [4]

-

View of Gervasio Sánchez’s exhibition “Desaparecidos” at the MUSAC, January - June, 2011. Photograph courtesy of MUSAC. Vista de la exposición de Gervasio Sánchez “Desaparecidos” en MUSAC, enero - junio, 2011. Fotografía cortesía MUSAC.

View of Gervasio Sánchez’s exhibition “Desaparecidos” at the MUSAC, January - June, 2011. Photograph courtesy of MUSAC. Vista de la exposición de Gervasio Sánchez “Desaparecidos” en MUSAC, enero - junio, 2011. Fotografía cortesía MUSAC. -

Peasants walk carrying the coffins containing the remains of his loved ones, identified two decades after their disappearances. Nebaj (Guatemala). B/N Photograph. Dimensions 100 x 140 cm. Courtesy of the author. Campesinos caminan con los ataúdes con los restos de sus seres queridos identificados dos décadas después de sus desapariciones.

Peasants walk carrying the coffins containing the remains of his loved ones, identified two decades after their disappearances. Nebaj (Guatemala). B/N Photograph. Dimensions 100 x 140 cm. Courtesy of the author. Campesinos caminan con los ataúdes con los restos de sus seres queridos identificados dos décadas después de sus desapariciones.

Nebaj (Guatemala). Febrero 2009. Fotografía b/n baritada. Dimensiones 100 x 140 cm. -

1984-26. Several mothers and wives of Srebrenica victims cry before the beginning of the memorial ceremony. Potocari (Bosnia-Herzegovina), July, 2010. Varias madres y esposas de víctimas de Srebrenica lloran antes del inicio de la ceremonia fúnebre. Potocari (Bosnia- Herzegovina), julio de 2010

1984-26. Several mothers and wives of Srebrenica victims cry before the beginning of the memorial ceremony. Potocari (Bosnia-Herzegovina), July, 2010. Varias madres y esposas de víctimas de Srebrenica lloran antes del inicio de la ceremonia fúnebre. Potocari (Bosnia- Herzegovina), julio de 2010 -

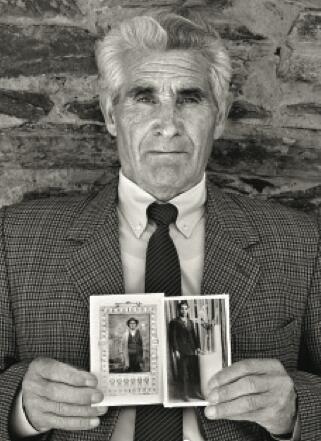

Laureano Marcos (1933) holds portraits of his father, Higinio Marcos, and brother Feliciano Marcos, executed in 1936 and since missing. Destriana, León (Spain)). 22 May 2010. Digital B/W Photograph. Dimensions 69 x 96 cm. Courtesy of the author. Laureano Marcos (1933) muestra los retratos de su padre, Higinio Marcos, y de su hermano Feliciano Marcos, ejecutados y desaparecidos en 1936. Destriana, León (España).

Laureano Marcos (1933) holds portraits of his father, Higinio Marcos, and brother Feliciano Marcos, executed in 1936 and since missing. Destriana, León (Spain)). 22 May 2010. Digital B/W Photograph. Dimensions 69 x 96 cm. Courtesy of the author. Laureano Marcos (1933) muestra los retratos de su padre, Higinio Marcos, y de su hermano Feliciano Marcos, ejecutados y desaparecidos en 1936. Destriana, León (España).

22 mayo 2010. Fotografía b/n digital. Dimensiones 69 x 96 cm. Cortesía del autor. -

Memorial Potocari (Bosnia-Herzegovina). July 2005. B/W Photograph. Dimensions 100 x 140 cm. Courtesy of the author. Memorial Potocari (Bosnia-Herzegovina). Julio 2005. Fotografía b/n baritada. Dimensiones 100 x 140 cm. Cortesía del autor.

Memorial Potocari (Bosnia-Herzegovina). July 2005. B/W Photograph. Dimensions 100 x 140 cm. Courtesy of the author. Memorial Potocari (Bosnia-Herzegovina). Julio 2005. Fotografía b/n baritada. Dimensiones 100 x 140 cm. Cortesía del autor. -

Exhumation at Puerto Nuevo. Departamento de Magdalena (Colombia), January 2010. B/W Photograph. Dimensions 100 x 140 cm. Courtesy of the author. Exhumación en Puerto Nuevo. Departamento de Magdalena (Colombia), Enero 2010. Fotografía b/n baritada. Dimensiones 100 x 140 cm. Cortesía del autor.

Exhumation at Puerto Nuevo. Departamento de Magdalena (Colombia), January 2010. B/W Photograph. Dimensions 100 x 140 cm. Courtesy of the author. Exhumación en Puerto Nuevo. Departamento de Magdalena (Colombia), Enero 2010. Fotografía b/n baritada. Dimensiones 100 x 140 cm. Cortesía del autor. -

Anita Rojas with her son's Alfredo Rojas' suitcase. Missing March 4, 1975 Santiago de Chile (Chile), March 2000. B/W Photograph. Dimensions 69 x 96 cm. Courtesy of the author. Anita Rojas con la maleta de su hijo Alfredo Rojas, desaparecido el 4 de marzo de 1975. Santiago de Chile (Chile), Marzo 2000. Fotografía b/n baritada. Dimensiones 69 x 96 cm. Cortesía del autor.

Anita Rojas with her son's Alfredo Rojas' suitcase. Missing March 4, 1975 Santiago de Chile (Chile), March 2000. B/W Photograph. Dimensions 69 x 96 cm. Courtesy of the author. Anita Rojas con la maleta de su hijo Alfredo Rojas, desaparecido el 4 de marzo de 1975. Santiago de Chile (Chile), Marzo 2000. Fotografía b/n baritada. Dimensiones 69 x 96 cm. Cortesía del autor.