EL ÁRBOL MUERTO EN EL JARDÍN DELANTERO

En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza está contenida la cosmovisión del pueblo norteamericano. Casi cuatro siglos de pintura estadounidense se exhiben en las salas 46 a 55 de la primera planta del museo. Por decir los nombres con los que alcanza: Peale, Cole, Heade, Church, Hopper, Burchfield, Shahn, Rothko, de Kooning, Pollock, Estes… Probablemente la colección más completa de arte norteamericano que haya en Europa; y una exposición imprescindible para cualquiera que se proponga entender la historia y el pensamiento del coloso occidental.

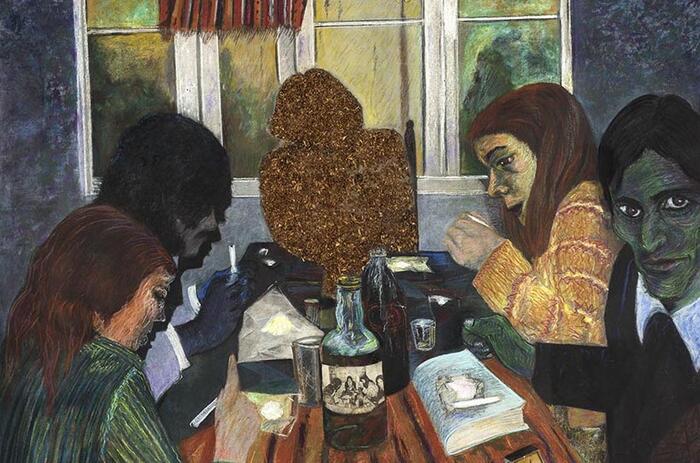

Charles Baudelaire escribió sobre el artista moderno: “Ha buscado por doquier la belleza pasajera, fugaz, de la vida presente (…) A menudo extraño, violento, excesivo, pero siempre poético, ha sabido concentrar en sus dibujos el sabor amargo o embriagador del vino de la Vida”. Las 140 pinturas que constituyen Arte americano en la colección Thyssen están poseen esa modernidad. El pulso de cada periodo de la historia norteamericana está representado en el devenir de su pintura: en el imaginario de sus pintores, en las formas en las que la visión generalizada del mundo norteamericano se plasma en sus lienzos. Dos ejemplos antagónicos e ilustrativos son las obras de Thomas Cole (1801-1848), donde la naturaleza está teñida de cierta sublimidad divina; y las de Ben Shahn (1898-1969), una mirada social que pone a la gran ciudad, al espacio público y al ocio como escenarios propicios para observar las diferencias de clase.

Pero lo más notable de la exposición (más allá de su valor pictórico, que es obvio) está en la transformación del sujeto norteamericano. Sujeto que comienza con la contemplación de la naturaleza como vía metafísica, hondamente influenciado por el romanticismo europeo y el transcendentalismo norteamericano, sucedido por una mirada de la ciudad a partir del realismo socialista hasta llegar a las manifestaciones diversas del Yo, donde caben el expresionismo abstracto y la pintura gestual. El proceso culmina con el arte pop de Roy Lichtenstein y el foto-realismo de Richard Estes.

Dicho esto, y tratándose de los Estados Unidos (guste o no), la exposición apela también a Europa y a ciertos círculos artísticos de América Latina ––haciendo a un lado las cuestiones propiamente latinoamericanas. Interesa, si hacemos un recorrido cronológico, observar cómo, durante los siglos XVIII, XIX y bien entrado el XX, la pintura estadounidense miraba a Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el mundo disputándose entre la URSS y los EEUU, la influencia cambia de dirección. El giro lo protagonizaron artistas como De Kooning, Still, Rothko, Kline y Pollock. “La nueva pintura era expresiva, heroica, pero, sobre todo, era genuinamente americana”, escribe Paloma Alarcó en uno de los textos que acompañan la exposición. Desde este punto de la historia el arte occidental padece o goza de una americanización. Y esto se extiende a la cultura en un sentido amplio: París deja de ser París y Nueva York es el nuevo ombligo del mundo.

Con la nueva pintura estadounidense atrás quedan el naturalismo y el luminismo. Atrás quedan las expresiones sublimes y patrióticas, cuyas ideas y miradas constituyeron un punto central de la formación de los Estados Unidos. Atrás queda una mirada de la naturaleza que, aunque aburguesada, era capaz de lanzarnos hacia ciertos estadios metafísicos. El progreso se expande, veloz, por todo lo ancho y largo del país. Con él las urbes y las áreas metropolitanas, intentando dar abasto a la explosión demográfica ––el rostro del horror en nuestros días, decía Luis Buñuel. Como consecuencia, la naturaleza exuberante queda reducida, domesticada, y este proceso no pasa inadvertido para la pintura.

-

Charles Willson Peale - Retrato de Isabella y John Stewart, c. 1773-1774 - Óleo sobre lienzo. 94 x 124 cm - © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

-

Asher Brown Durand - Un arroyo en el bosque, 1865 - Óleo sobre lienzo. 101,6 x 81,9 cm - © Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

-

Jackson Pollock - Número 11, 1950 - Óleo y pintura de aluminio sobre masonita - 55,8 × 56,5 cm - Thyssen-Bornemisza Collections

-

Mark Rothko - Sin título (Verde sobre morado), 1961 - Técnica mixta sobre lienzo. 258 x 229 cm - © Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko, VEGAP, Madrid

-

Ralston Crawford - Autopista de ultramar, 1939 - Óleo sobre lienzo, 45,7 × 76,2 cm - Thyssen-Bornemisza Collections

-

James Rosenquist - Vidrio ahumado, 1962 - Óleo sobre lienzo. 61 x 81,5 cm - © James Rosenquist Foundation/ ARS (Artist Rights Society), Nueva York

Árbol seco y vista lateral de la casa Lombard

Edward Hopper dedicó, prácticamente, toda su obra a la soledad y al desarraigo de la vida moderna norteamericana. Árbol seco y vista lateral de la casa Lombard (1931), sin embargo, parece ir todavía más allá. Mejor dicho, Hopper incluye el entorno natural y pone de manifiesto, de forma premonitoria, la nueva relación que las ciudades y suburbios comenzaban a establecer con la naturaleza. Un ejemplo de ello es que, apenas un año más tarde, Frank Lloyd Wirght presentaba su Brodacre City.

La acuarela de Hopper muestra el perfil de una típica casa de suburbio norteamericano. A su alrededor los prados verdes se extienden como el mar bajo un cielo triste. Y apenas más: un árbol seco, muerto, y un poste de electricidad que equilibra la composición pero que obstruye la imagen. Todo expuesto a la luz desoladora, tan característica de Hopper. El entorno, sometido por la técnica ––representada por ese incomodo poste de acero––, vuelto espacio urbano, se transforma en herida. La naturaleza se vuelve un cuerpo convaleciente, incapaz de elevar al artista. Solo queda reducirse al realismo descarnado.

-

Árbol seco y vista lateral de la Casa Lombard – 1931 - Acuarela sobre papel. 50,8 x 71,2 cm - Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Aclaración necesaria: la operación de Hopper marca un punto de inflexión en la cosmovisión norteamericana. Pero en su época habrá causado el mismo efecto que el zumbido de una mosca. Al mismo tiempo que Hopper, había artistas que aún poseían una mirada trascendental sobre la naturaleza. Charles Burchfield (1893-1967), por ejemplo, que además era un buen amigo de Hopper, retrataba las estaciones en el bosque y en el campo con un misticismo vibrante. Tres obras suyas, por cierto, pueden verse en la exposición ––Bosques de cigarras, Sol de sequía en julio y Orión en invierno.

El texto de Baudelaire citado al comienzo tiene una última observación sobre el artista moderno. Este, escribe el poeta francés, busca “extraer lo eterno de lo transitorio”. La transformación del sujeto estadounidense tal cual se manifiesta en Arte americano en la colección Thyssen deja, por ende, resonando una afirmación y una pregunta. La afirmación: Hopper, junto a otros, señalaba los destrozos del progreso, en un mundo que aún podía producir obras como la de Burchfield. La pregunta: a casi un siglo de Árbol seco y vista lateral de la casa Lombard, ¿qué aspectos de lo eterno nos quedan a las sociedades occidentales en el siglo XXI?